飛車落ち定跡には、右四間飛車定跡のほかにも有力な戦法がいくつかありますので、私の知っている限りで概観してみます。

➀居飛車引き角戦法

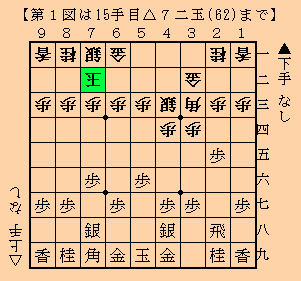

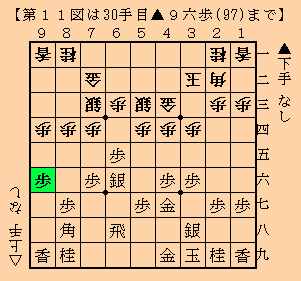

古くから指されている戦型で、平手の感覚で指せるので実力のある下手は力を発揮しやすいかもしれません。半面定跡が整備されておらず、上手にもいろいろな指し方があるので力が必要だと思います。第1図から矢倉囲いを目指すのがふつうです。上手の変化としては、△2二角として角交換を避ける指し方などがあります。

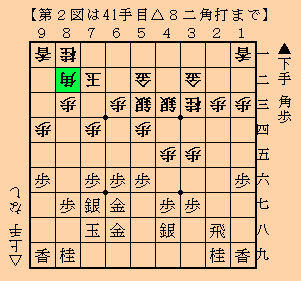

第2図のように飛車のこびんを狙ってくる指し方があり、上手の勝ちパターンとしては右側を開拓して入玉などが考えられます。

評価値は1030と先手優勢。この後は

▲2六飛、△3四銀、▲8六銀が一例

➁右四間飛車模様からの超急戦

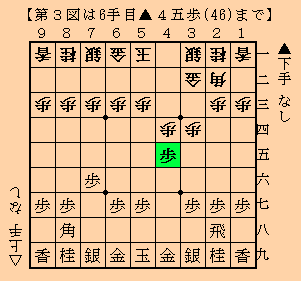

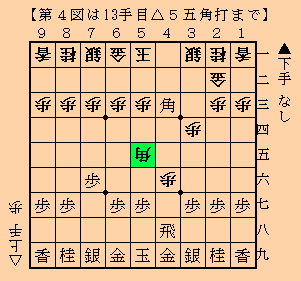

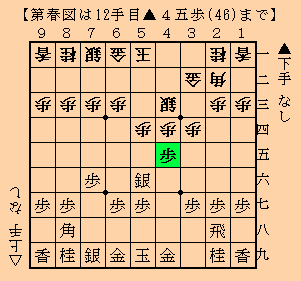

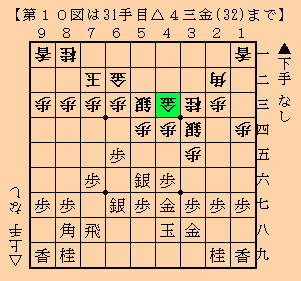

第3図でいきなり4五歩と仕掛けて力戦を挑む指し方です。完全な力戦で力自慢の方向けと思います。第3図から△同歩、▲2二角成に△同金と△同銀があります。△同金は▲4三角と打ち込み△4六歩、▲4八飛、△5五角(第4図)とするのが、昔から有名な定跡です。第4図で▲8八銀は△4七歩成がありますが、▲6六歩、△同角、▲6八飛、△9九角成、▲6一角成で先手勝ちとなります。

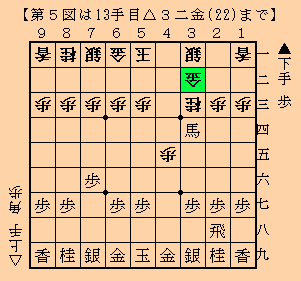

したがって▲4三角には上手△3三桂とし、▲3四角成、△3二金で(第5図)

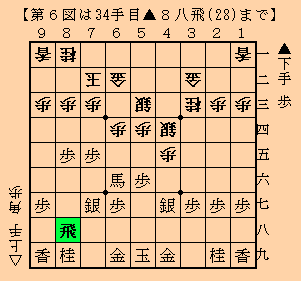

この同金の指し方は、加藤博二九段の「新駒落定跡」に載っています。以下駒組して(第6図)となります。

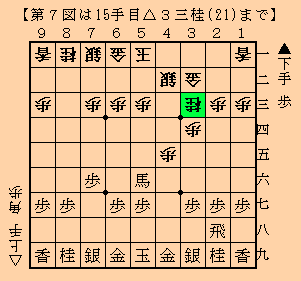

第3図から△同歩、▲2二角成、△同銀 の変化は以下▲6五角、△3一銀、▲8三角成、△4二銀、▲5六馬、△3三桂(第7図)

佐藤庄平七段の「飛車落ち定跡必勝法」には「上手△3一銀が好手。下手は成角をつくることができましたが、上手に4五の位を確保される順になってはむずかしい形勢と言わねばなりません。」と書かれています。

ただ、上手の8筋に歩がないため、

第6図のように飛車を8筋に転換

する順で指せそうな気がする。

➂ 右四間飛車模様からの早仕掛け

昭和40年台ごろに指されていた戦型だと思います。大山名人が上手をもった棋譜があったと記憶しています。最近は飛車落ち戦自体が少ないこともあり目にすることはありませんが、非常に本格的な指し方で佐藤庄平七段の「飛車落ち必勝法」にかなり詳しく書かれています。所司和晴6段の「駒落ち定跡」でも簡単にふれられています。

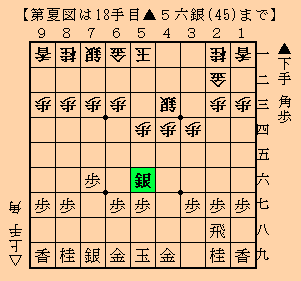

春図以下の指し手 △同歩、▲2二角成、△同金、▲4五銀、△4四歩、▲5六銀(夏図)

角交換して駒組を有利に進めることがこの戦法の狙いと思います。駒の交換は一般に下手に有利といわれています。夏図からは、△3二金と△3三桂に分かれます。今回は紹介にとどめておきます。

➃ 右四間飛車模様からの6筋位取り

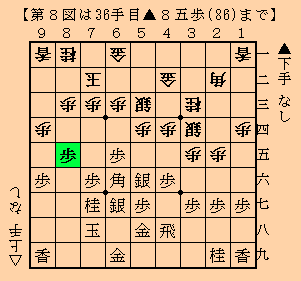

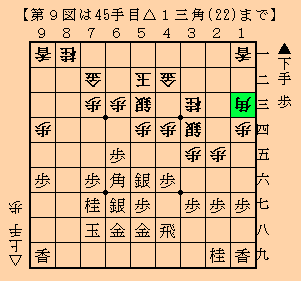

この後第9図に進む

6筋位取りには、左玉で右四間飛車の形と右玉で振り飛車模様の形があります。左玉は、古いですが「血涙十番勝負」の山口瞳さんが愛用していたもので、個人的には有力な指し方と思っています。右四間飛車定跡にも応用できる変化があります。山田九段がいっていたとおり、評価値はよいのですが、具体的な攻撃手順がはっきりしないというのが下手にとっては難点です。

好機に8九飛を狙う。評価値1080

と優勢がはっきりしている。

右玉は山田九段が研究した戦型で 、 所司和晴6段の 「駒落ち定跡」 にも載っています。

➄四間飛車6筋位取り

6筋位取りから右に玉を囲うなら、始めから四間飛車にして6五歩とすれば良いという発想です。高橋道雄九段の「駒落ち新定跡」にも書かれています。ただし、定跡というほどいろいろな変化が書かれているわけではなく、一例としての手順ですので、平手の感覚で自由に指すという趣旨です。アマは振り飛車を指しなれている方が多いので、実力を発揮できるかもしれません。